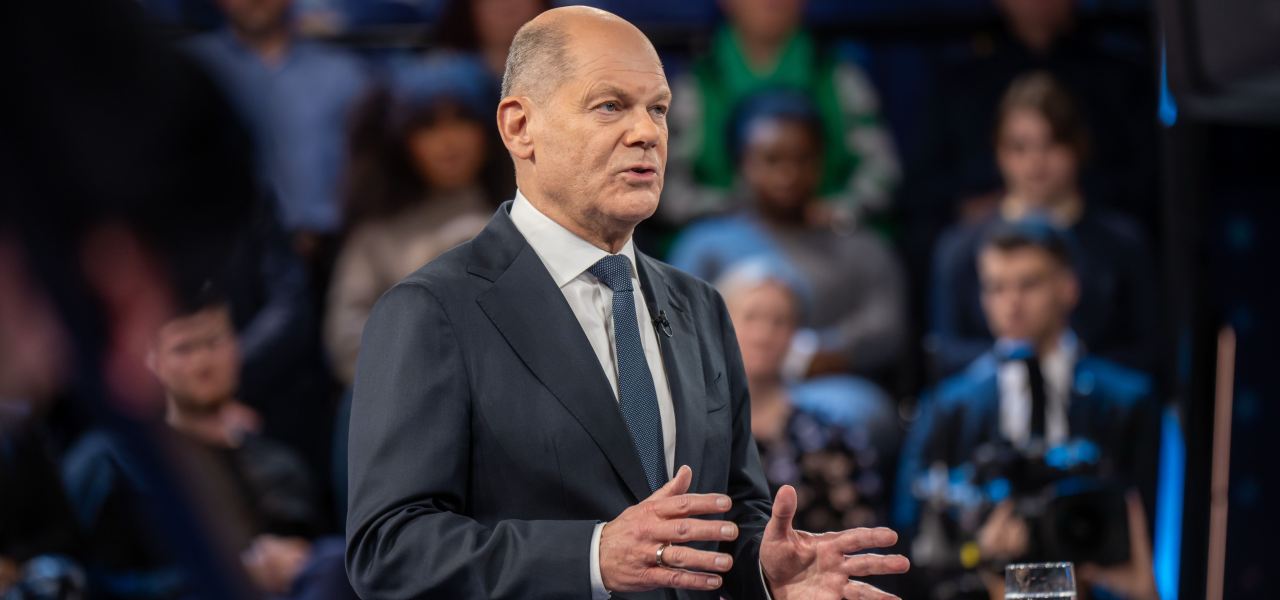

Wer mit wem? Diese Frage stellt sich nicht erst am Morgen nach der Bundestagswahl für die Regierungsbildung, sondern beschäftigt auch seit Wochen die Redaktionen zahlreicher TV-Sender. Duelle zwischen Bundeskanzler Scholz und Herausforderer Merz, hier eine Runde mit den kleineren Parteien, dort eine bunte Mischung aus wem auch immer. Im ZDF-Format „Klartext“ traten am Abend nun Olaf Scholz, Robert Habeck, Alice Weidel und Friedrich Merz auf – nacheinander und vor 120 Bürgerinnen und Bürgern, die die Kandidaten mit ihren Fragen und manchen Sorgen konfrontierten.

Der mutmaßliche Anschlag eines Afghanen in München wenige Stunden vor der Sendung nimmt keine zentrale Rolle ein, auch das seit Wochen beherrschende Thema Migration bleibt nur eines von vielen. Eine Hausfrau aus Solingen, wo ein Syrer im vergangenen Jahr auf einem Stadtfest drei Menschen tötete und acht verletzte, sagt zu Scholz: „Wir haben Angst, dass es so weitergeht, ich mache mir große Sorgen um meine Enkelkinder.“ Die Politik unternehme zu wenig, weshalb sie nachlegt: „Tragen Sie nicht eine moralische Mitschuld an jedem einzelnen Mord, der bisher stattgefunden hat?“

Der Kanzler spart die Antwort aus, sagt stattdessen, man müsse die innere Sicherheit „mit größter Priorität behandeln“. Dazu gehörten mehr Befugnisse für die Polizei. „Wer keine deutsche Staatsangehörigkeit hat und Straftaten dieser Art begeht, der muss auch damit rechnen, dass wir ihn abschieben.“ Das gelte auch für den Täter aus München.

„Es ist immer wieder das gleiche Schema, das wir hören“, sagt später die AfD-Kandidatin Weidel. Ein abgelehnter „Asylant“ habe einen Duldungsstatus bekommen, Sozialleistungen bezogen, sei mehrfach straffällig und nicht abgeschoben worden. Der Mann sei nicht ausreisepflichtig gewesen und entgegen erster Meldungen nicht straffällig gewesen, korrigiert Moderator Christian Sievers. „Mit einer AfD-geführten Regierung wäre der Mann gar nicht ins Land gekommen“, sagt Weidel.

Lob für das Eingeständnis

Der Geschäftsführer einer Fleischwarenfirma fordert, dass die Energiewende für Unternehmen kalkulierbar und finanzierbar sein müsse. Er habe die gesamte Fahrzeugflotte elektrifizieren wollen, ehe die E-Autoprämie plötzlich abgeschafft worden sei. „Quasi über Nacht machen Sie so etwas zunichte“, sagt er zum Wirtschaftsminister. Habeck räumt ein, dass sich die Entscheidung negativ auf den Verkauf von E-Autos ausgewirkt habe. In Regierungsverantwortung wolle er ein neues, an Steuern gebundenes Förderprogramm aufsetzen, auch für Menschen mit geringeren Einkommen. Der Zuschauer lobt, dass der Grünen-Politiker den Fehler eingesteht. „Das hört man sonst selten.“

Ein junger Mann findet, das Vertrauen in die Politik schwinde, und will von Scholz wissen, warum Wahlversprechen nicht eingehalten worden seien. Der SPD-Kandidat antwortet, er habe viele Versprechen – Mindestlohn, höheres Kindergeld, Erwerbsminderungsrente, Ausbau der Erneuerbaren – gehalten, manches sei jedoch durch Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, „die größte Krise der Nachkriegszeit“, nicht möglich gewesen. Durch diese Zeit habe er das Land erfolgreich geführt, betont Scholz: „Das ist Führungskraft, wie man sie höher nicht haben kann.“

Habeck antwortet auf eine ähnliche Frage eines 56-jährigen Facharbeiters aus Magdeburg, dem es schwer falle, überhaupt noch wählen zu gehen: „Wenn sich die Menschen zurückziehen, ist es vorbei mit Deutschland.“ Demokratie sei kein Zuschauersport und funktioniere nur, wenn sich die Menschen bei den Wahlen engagierten. Die Wahlprogramme der Parteien böten echte Richtungsentscheidungen, dennoch dürfe man nicht „verlernen, Kompromisse als etwas Gutes zu begreifen“.

Unions-Chef Merz – der einzige Kandidat, der sich mit Blick auf Umfragen und Koalitionsoptionen ernsthaft Hoffnung auf das Kanzleramt machen darf – streitet mit einem Wärmepumpen-Unternehmer, ob Habecks Heizungsgesetz nun faktisch ein Verbot von Gas- und Ölheizungen gewesen sei. „Was passiert unter Kanzler Merz in den deutschen Heizungskellern und wie vermeiden Sie, dass die Kunden jetzt noch in fossile Heizungen investieren?“, fragt der Zuschauer. Er rechnet vor, dass die fossilen Energien in Zukunft teurer werden. Einig werden sich die beiden letztlich nur darin, dass die Emissionen reduziert, aber keine Technologievorgaben gemacht werden müssten.

Der Zuschauer erklärt das Wahlprogramm

Aus Bielefeld ist ein Pflegeheimleiter mit einer georgischen Mitarbeiterin angereist, deren Asylantrag jüngst abgelehnt wurde. „Ich möchte bleiben, bezahle alles selbst“, sagt die Pflegerin, „gibt mir Deutschland eine Chance?“ Alice Weidel zeigt sich begeistert über die Deutschkenntnisse der Frau und beteuert, „dass qualifizierte Zuwanderer in den deutschen Arbeitsmarkt herzlich willkommen sind“.

Der Chef ist nicht überzeugt: „Wir brauchen mehr Migration, nicht weniger. Das hat mit Remigration, für die Sie stehen, überhaupt nichts zu tun. Sie differenzieren hier in einer wertschätzenden Qualität, das kann ich Ihnen leider gar nicht abnehmen.“ Weidel erwidert, er müsse nur das Programm ihrer Partei lesen. Das kennt er schon: „Gerade zur Pflege ist Ihr Programm eine absolute Enttäuschung, da sind Sie ein vollständiger Ausfall im Bereich der Sozialpolitik, der Altenhilfe, des demografischen Wandels.“

Während die drei anderen Kandidaten auf kritische Töne recht souverän reagieren, darauf erneut eingehen oder der Kritik im Grundsatz sogar zustimmen, entscheidet sich die AfD-Kandidatin gegen den konstruktiven Austausch und wittert ein abgekartetes Spiel: „Ich habe den Eindruck, dass Sie mir nicht zugehört haben, dass Sie unser Wahlprogramm nicht gelesen haben und dass Sie das, was Sie gerade sagten, auswendig gelernt haben.“

Was wird mit den Verteidigungsausgaben?

Was Weidel an Zugewandtheit versagt, legt Habeck oben drauf: „Ich danke doppelt für die Frage“, lautet seine Reaktion nach gleich zwei Publikumsfragen. Ihn sowie Merz und Scholz fragt das Moderatorenteam Sievers und Bettina Schausten nach den sich anbahnenden Verhandlungen von Trump und Putin zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine – Weidel nicht.

Auch aus dem Publikum kommen Nachfragen zur Ukraine und den künftig steigenden Verteidigungsausgaben. Scholz verteidigt bei der Ablehnung von Taurus-Lieferungen seine „Besonnenheit, damit Deutschland keine Kriegspartei wird“. Dennoch dürfe es keine Verständigung über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg geben.

Ein Zuschauer, der seit den 1980er Jahren die Grünen wählt, vermisst deren friedenspolitische Positionen und sieht die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland als Eskalation. „Frieden bekommt man nur, wenn man eine Friedensordnung herstellt“, entgegnet Habeck. Man müsse „dafür sorgen, dass derjenige, der Aggressor ist, nicht erfolgreich sein kann“. Die Realitäten hätten seine Positionen für militärische Unterstützung verändert.

Eine Zuschauerin, die beim Taurus auf Scholz-Linie ist, bekommt von Merz die Versicherung, dass er nicht leichtfertig mit dem Thema umgehe. Angesichts des Trump-Vorstoßes sei es vermutlich sowieso zu spät: „Wir werden uns eines Tages den Vorwurf machen, dass wir der Ukraine nicht früh genug und klar genug und gut genug geholfen haben.“